小学校6年生になる子どもに、算数の「拡大図と縮図」の問題と解き方を教えました。備忘録がてら、必ず覚えておくことと、いくつかの問題の解き方を記録しておきます。

はじめに覚えること!

形を変えずに辺をのばしたのが拡大図

形を変えずに辺を縮めたのが縮図

子どもには、

『ドラえもんのビックライトを使ったときが拡大図!

反対にスモールライトを使ったときが縮図!』

と教えたら理解しやすかったようです。

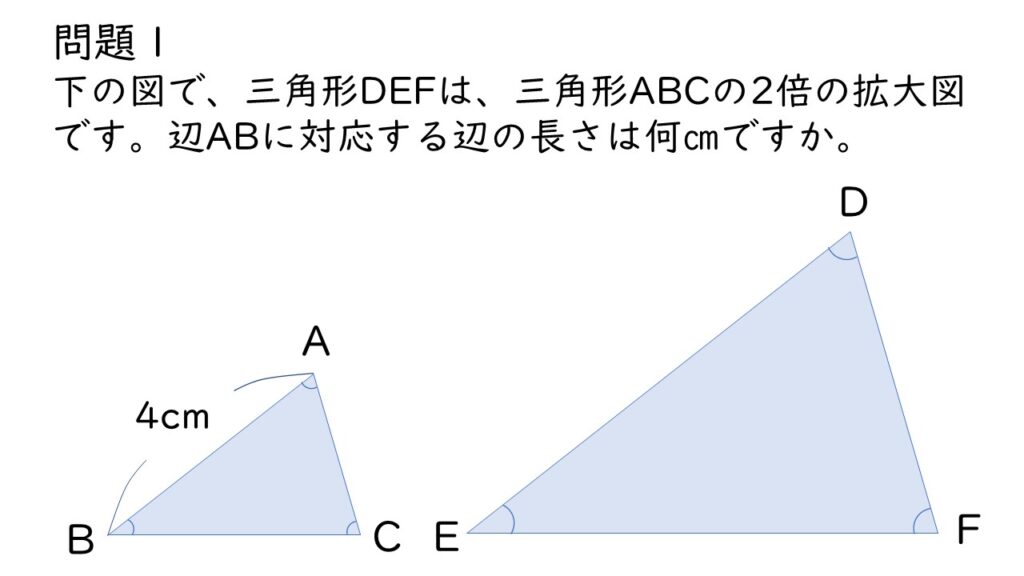

拡大図・縮図の特徴

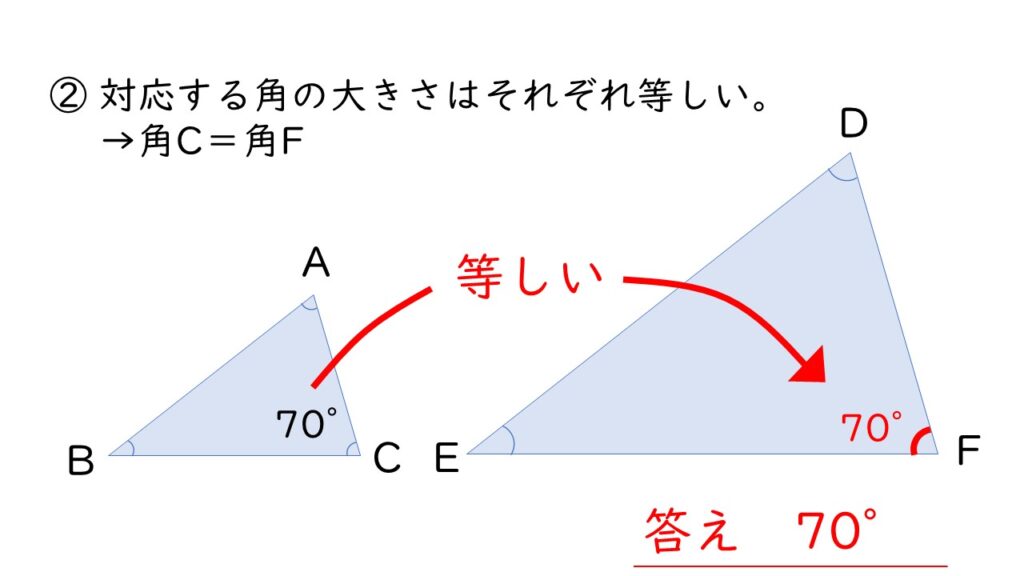

・対応する角の大きさがそれぞれ等しい。

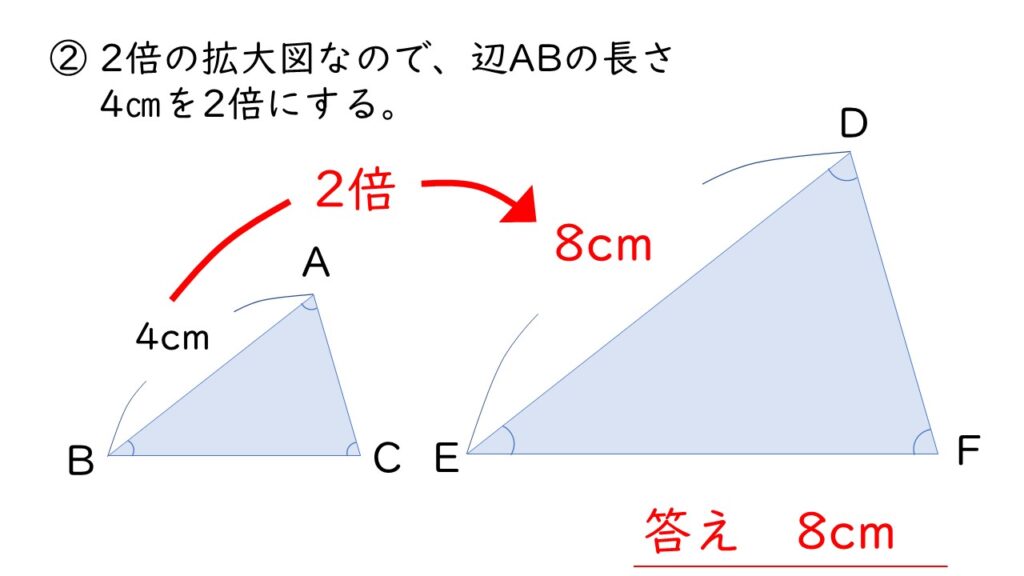

・対応する辺の長さの比がそれぞれ等しい。

(例)辺の長さがすべて2倍・・・・2倍の拡大図

辺の長さがすべて1/2・・・・1/2の縮図

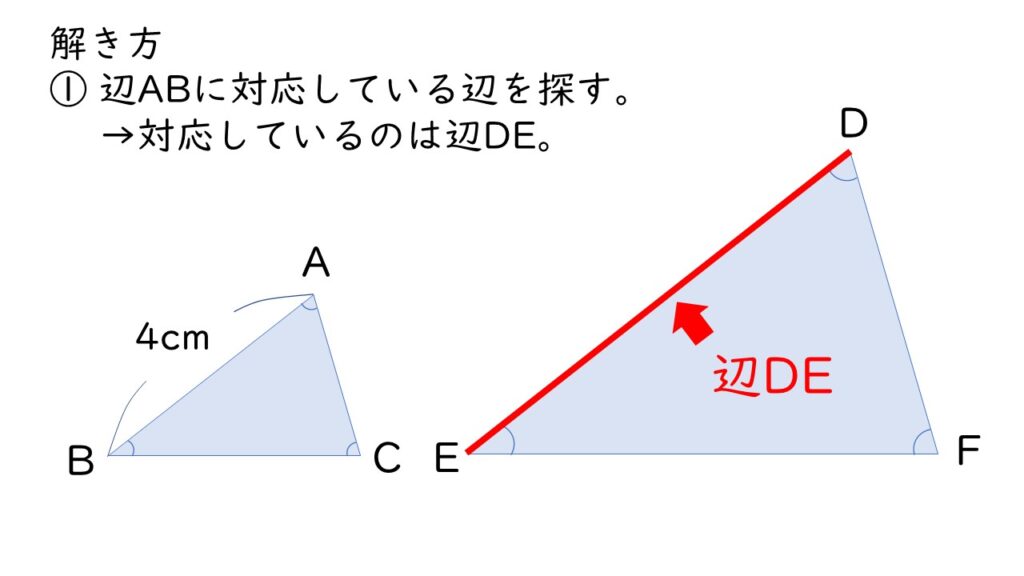

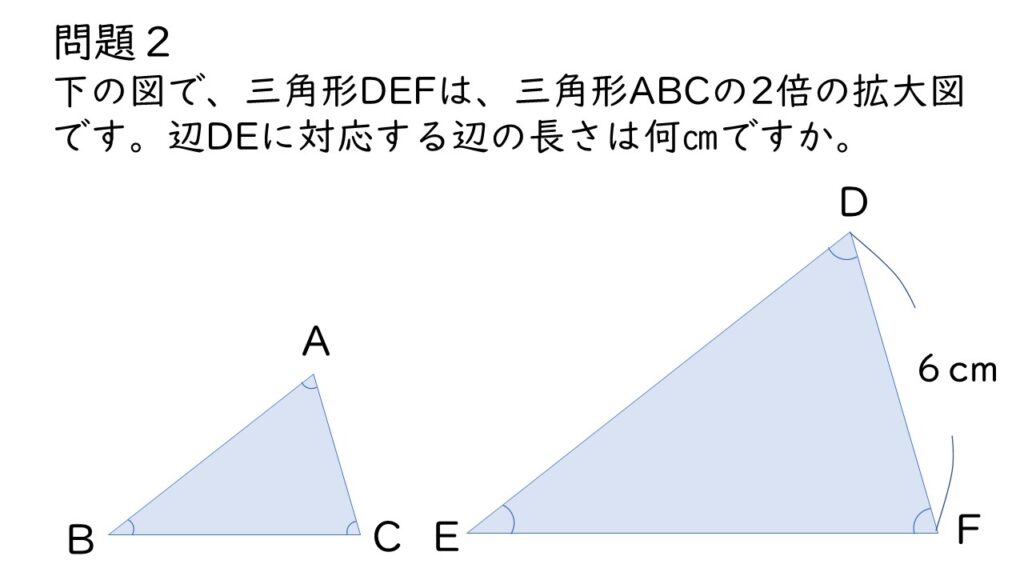

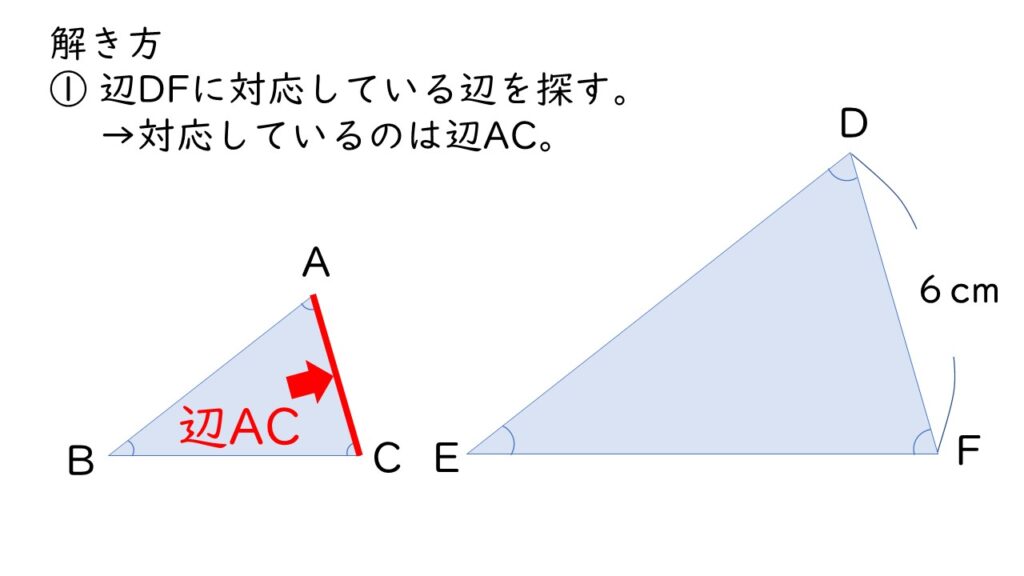

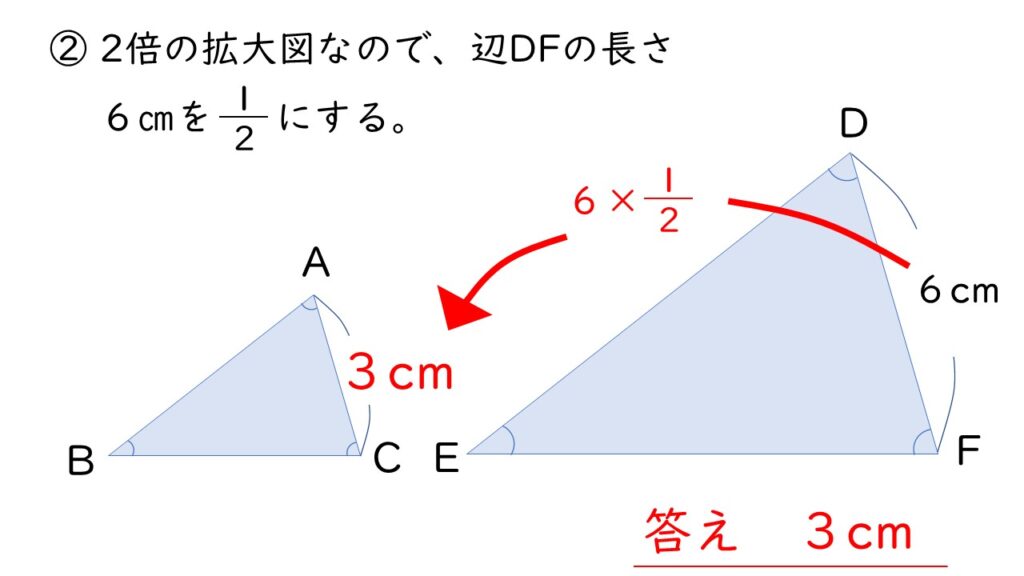

拡大図や縮図で、対応する辺の長さの求め方

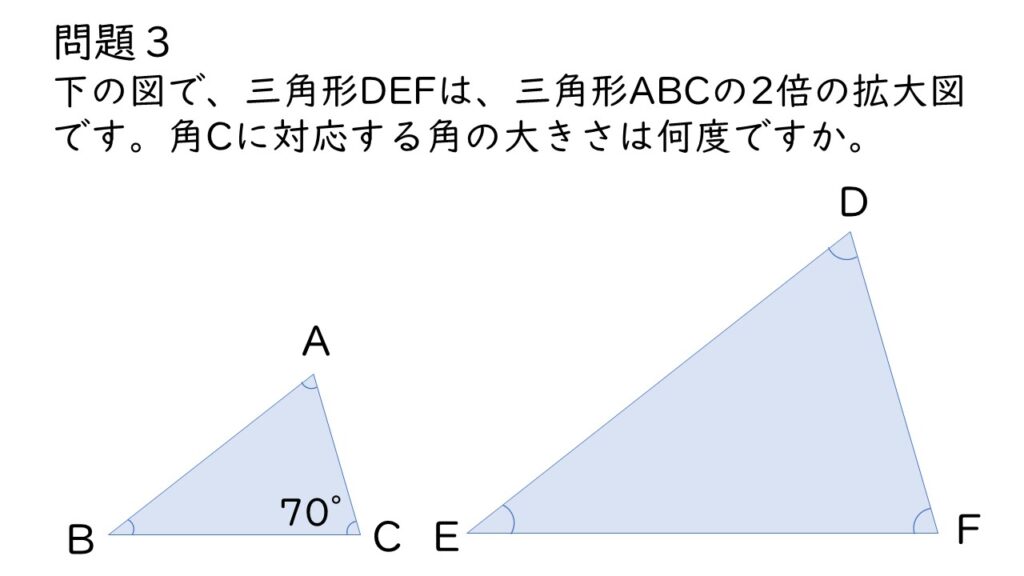

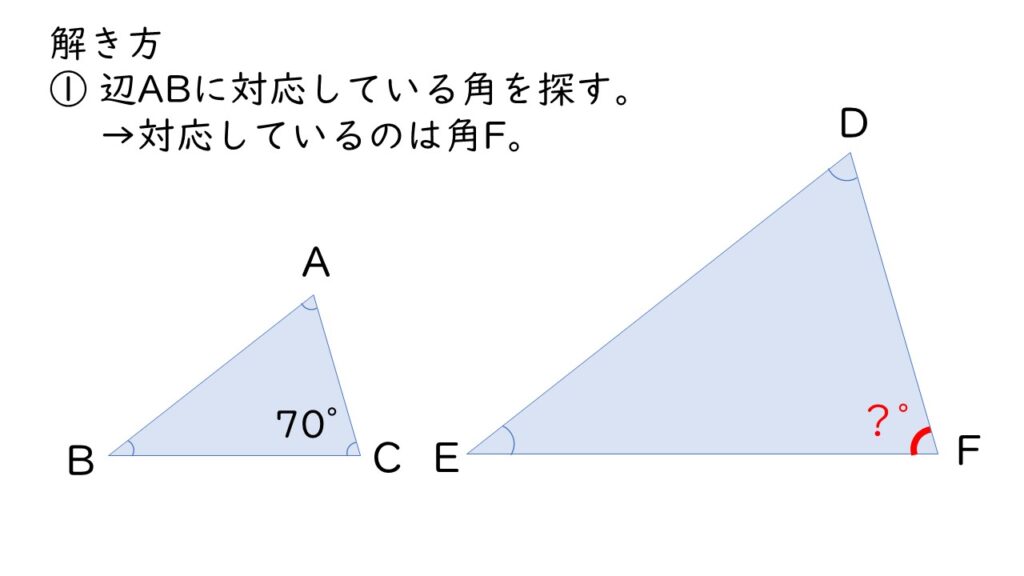

拡大図や縮図で、対応する角の大きさの求め方

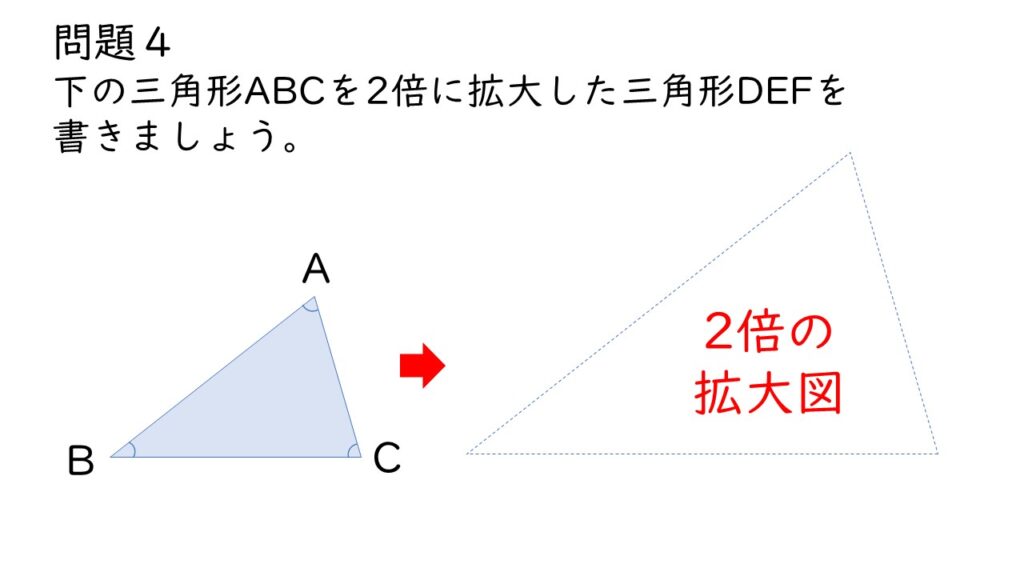

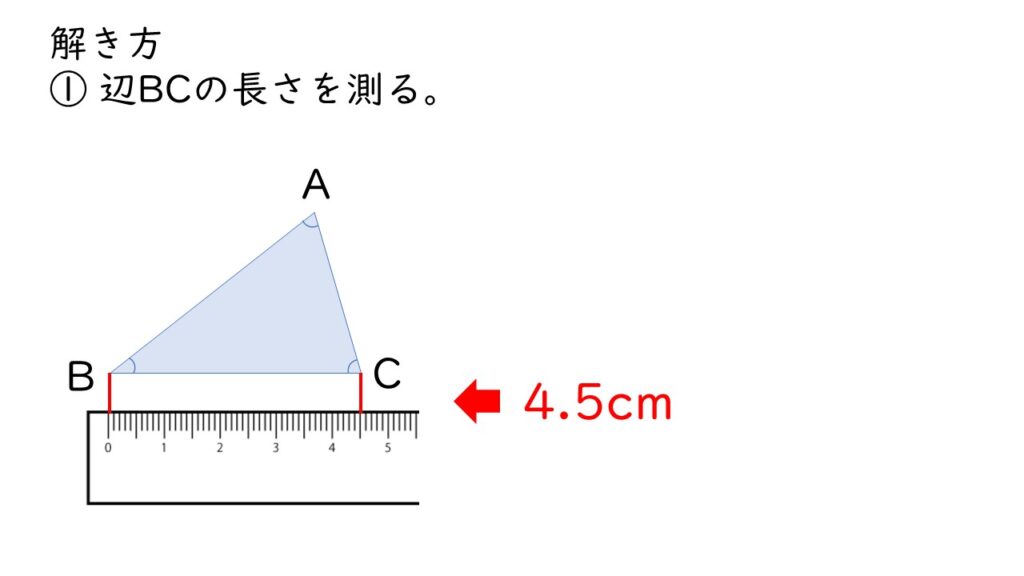

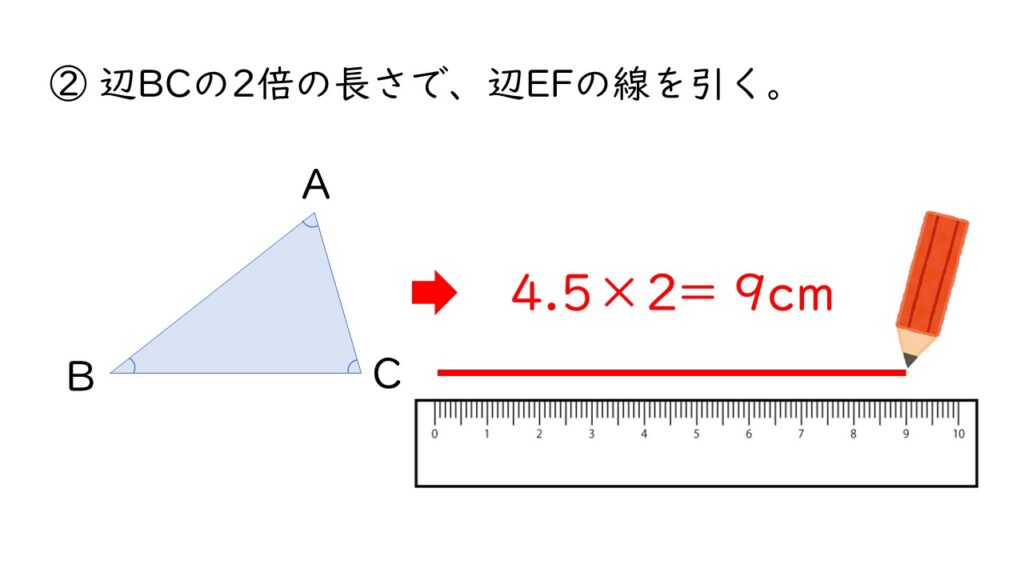

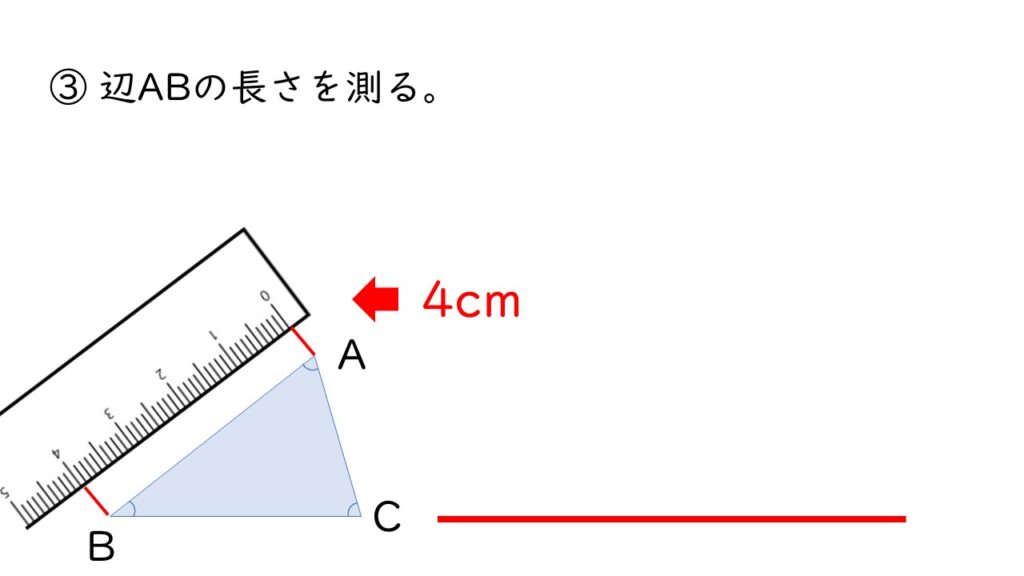

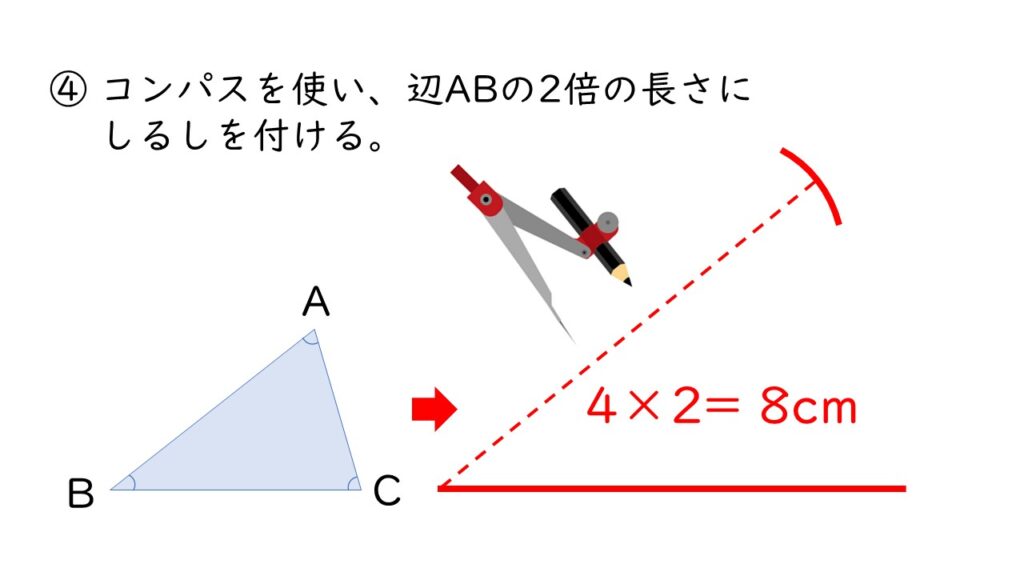

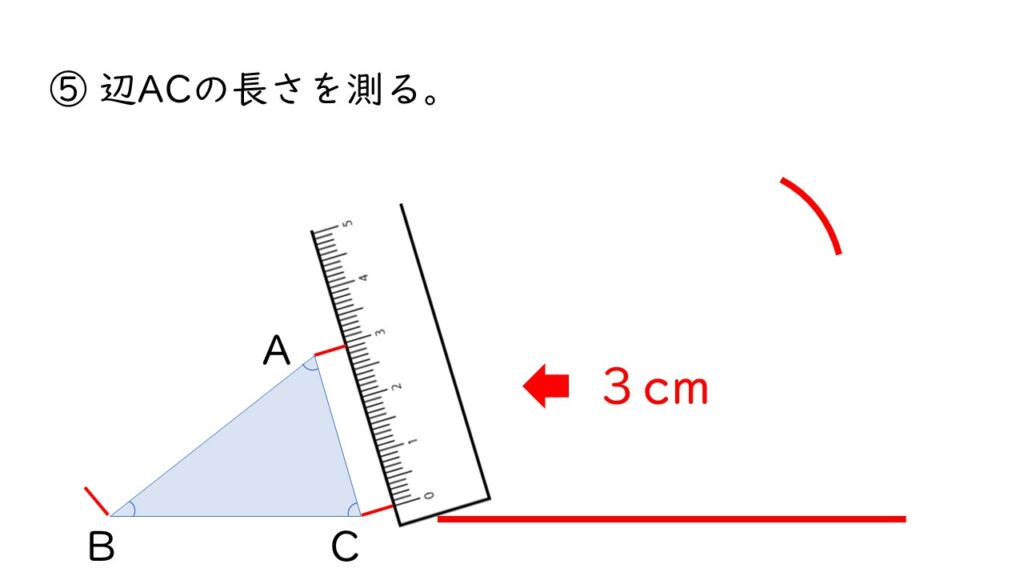

辺の長さを使って拡大図を書く方法

拡大図や縮図を書く場合は、

・目盛りのついた定規

・分度器またはコンパス

が必要になるので準備しましょう。

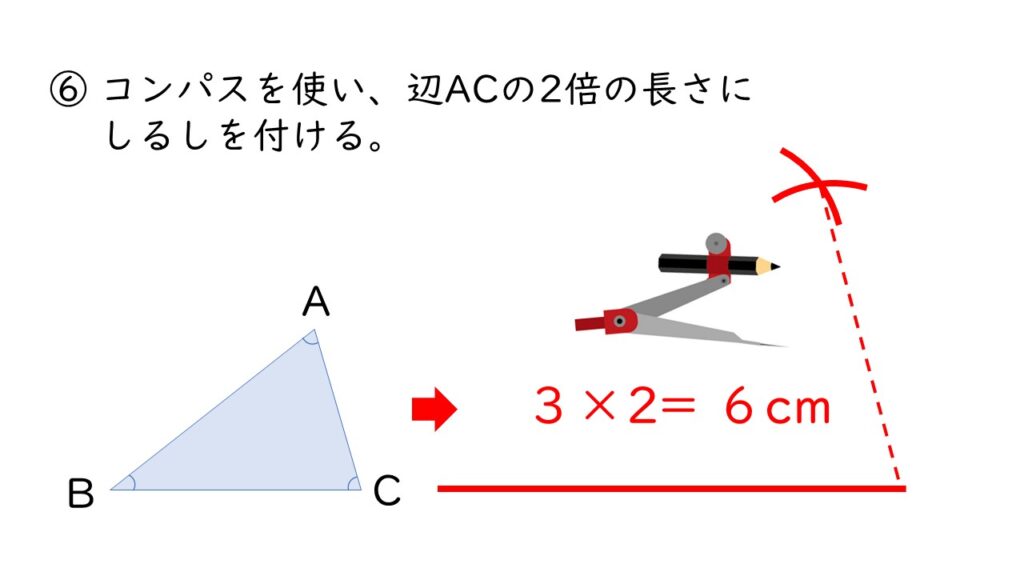

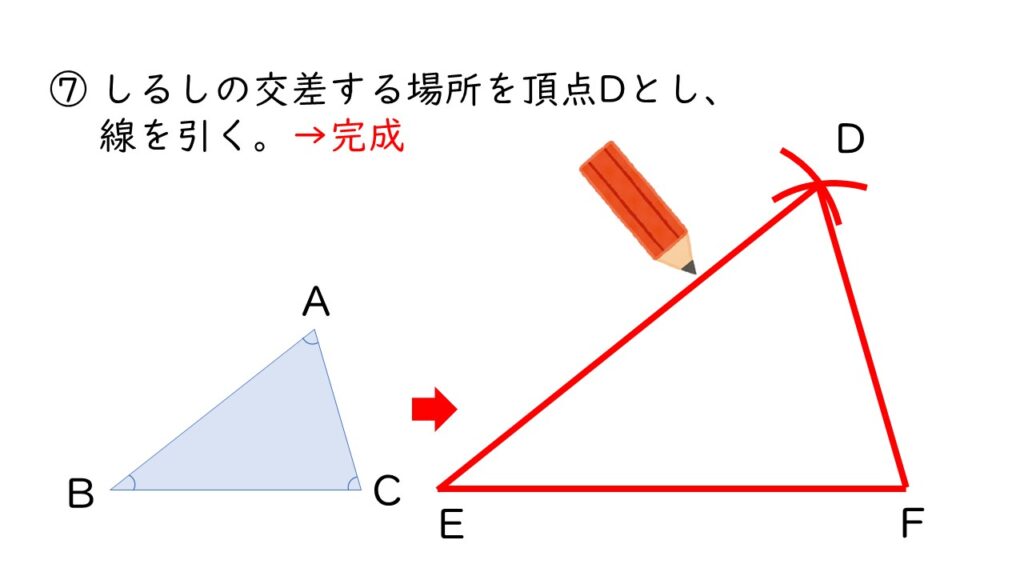

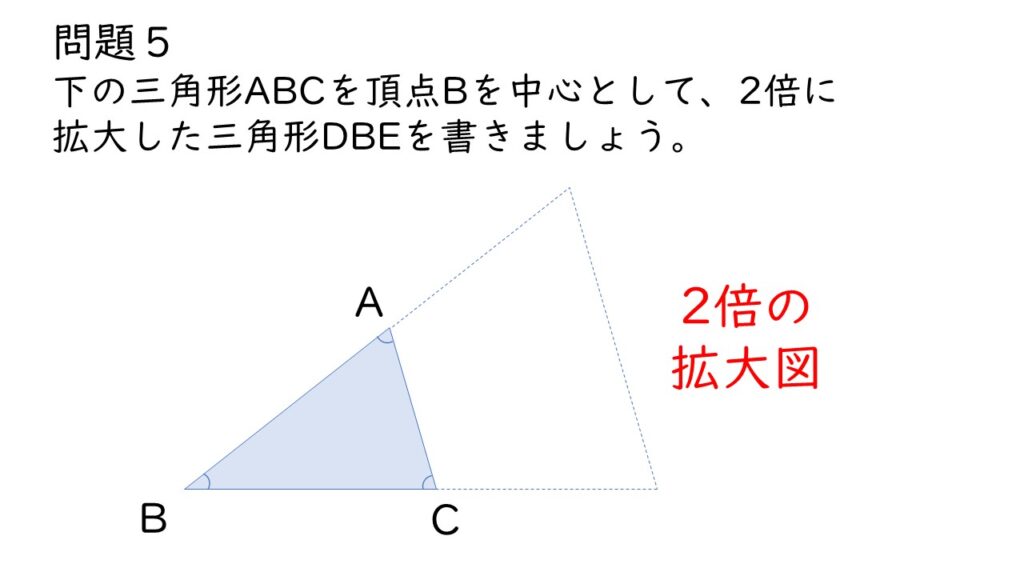

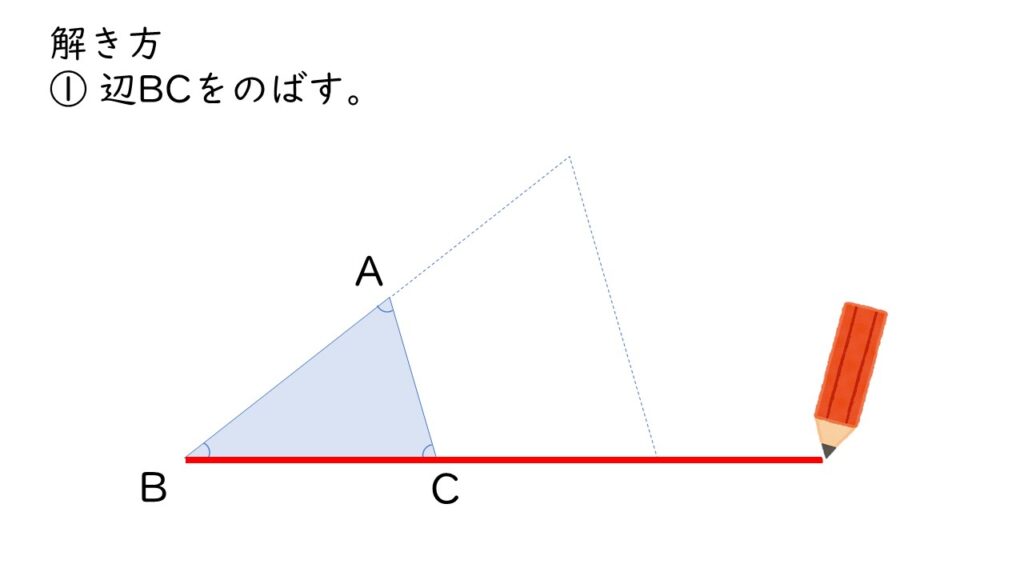

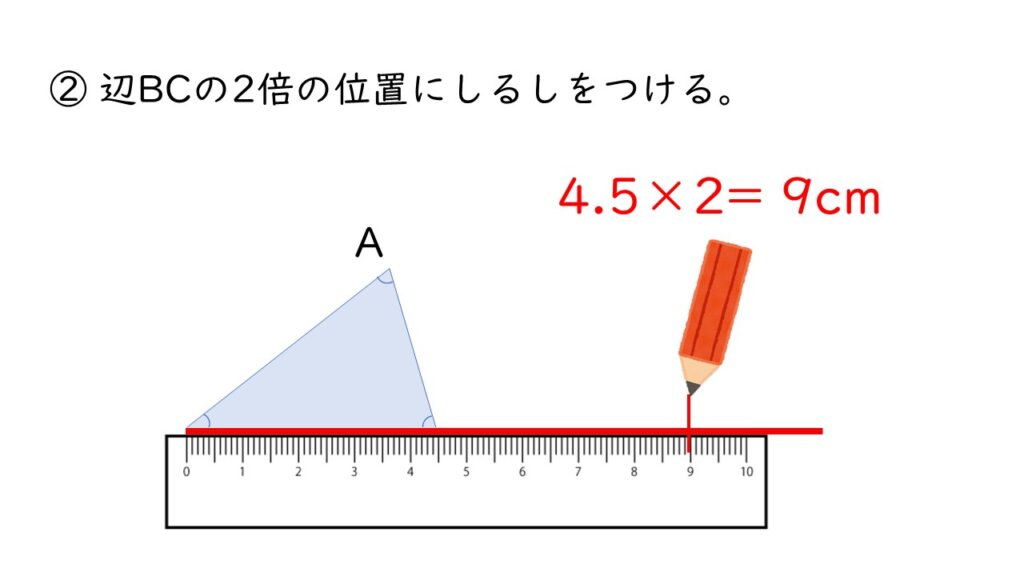

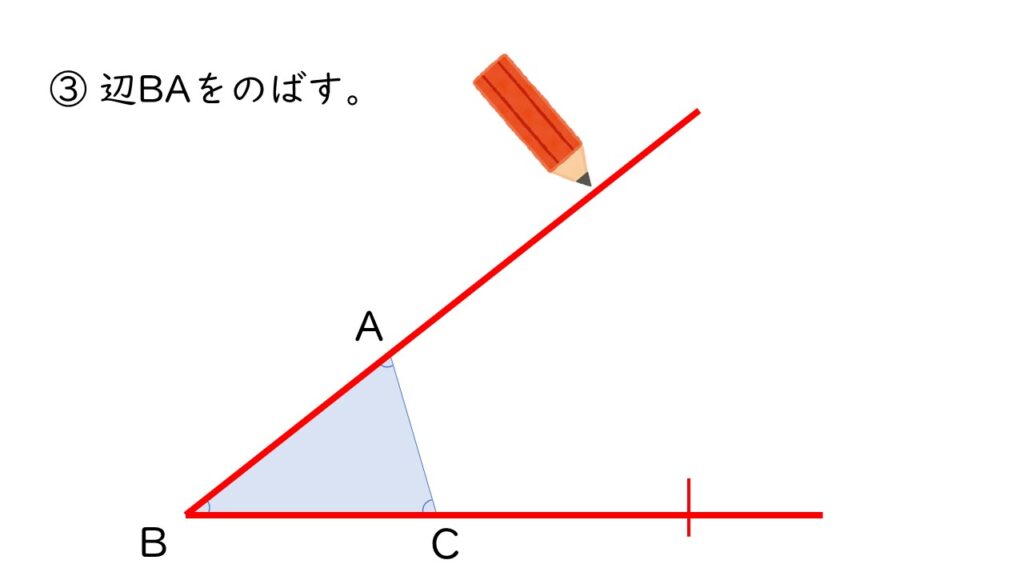

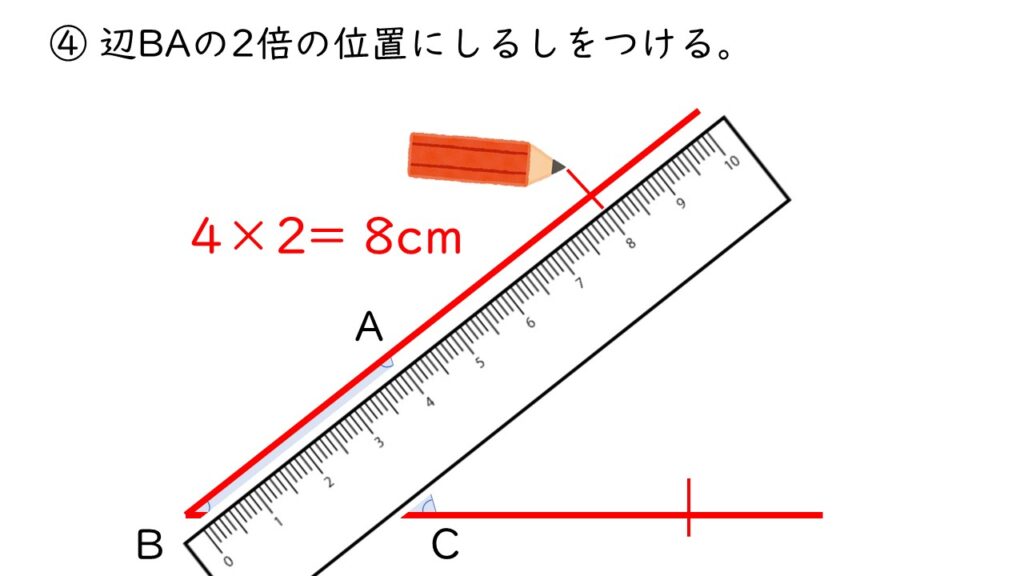

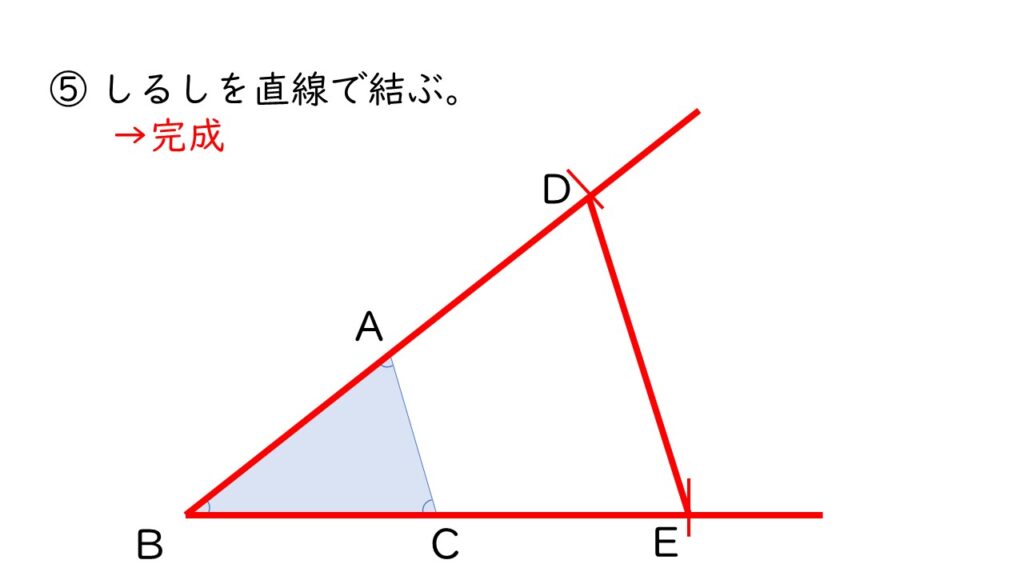

1つの点を中心にして、拡大図を書く方法

拡大図や縮図を書く場合は、

・目盛りのついた定規

・分度器またはコンパス

が必要になるので準備しましょう。

この問題は、定規やコンパスを駆使して答えを出すので、道具を使ったり、手を動かすことの好きなお子さんには解き方の流れさえつかめば結構楽しめる問題ですよ!

※「縮図の利用」の解き方やポイントについては、以下の記事を参考にしてください!

「拡大図と縮図」の解き方まとめ

今回、「拡大図と縮図」の解き方について図解入りで紹介しました。

小学校の高学年になると、問題もどんどん難しくなり、中学生になったらついていけるか心配…という保護者の方も多いはず。でも、塾は高いし通わせるのも大変ですよね。

そんな方に自宅で始められる学習方法を次の記事で紹介しています!

お子さんのタイプに合ったたくさんの学習方法があって、中には勉強嫌いのゲーム大好きな子にぴったりの学習法も紹介してます。

今すぐ次の記事をチェックして、今のうちからお子さんの学習をサポートしましょう!

↓↓

» 学校の勉強についていけない…原因と小学生におススメの学習法とは?

「せめて中学生になるまでに、学習習慣を身につけて欲しい…」とお考えの方は、ぜひこの記事をご覧ください!

それぞれの学校の教科書に合った教材はこちら

自宅学習には、必ず学校の教科書にあった教材を選びましょう! お子さんが使っている教科書の出版社ごとに、小学6年生の算数の教材をまとめました。

↓↓東京書籍

↓↓大日本図書

↓↓学校図書

↓↓教育出版

↓↓啓林館

↓↓日本文教