「拡大図と縮図」は、拡大したり縮めたりといった内容で簡単なのですが、「縮図の利用」に入った途端、建物や地図の長さを計算で求める、といった難易度MAXの問題で子どもが混乱します。どうやら直接測れないものを計算で求めることができる、と子どもたちに教えたい先生の想いがあるらしく…。それに応えるため、うちの子に解き方を教えられるようまとめてみました。

縮尺(しゅくしゃく)とは

縮尺とは、実際の長さを縮めた割合のこと!!

割合と聞くと説明が難しく感じますが、ようはサイズが大きい地図や建物などを小さく書くため、どれくらい小さくするかを決めた数字のことです。

縮尺は、身近なものでは地図で使用されています。また仕事では、建築図面や機械図面などでも使用されています。子どもたちならプラモデルも縮尺が利用されているので教えてあげると興味がわくかもしれません。

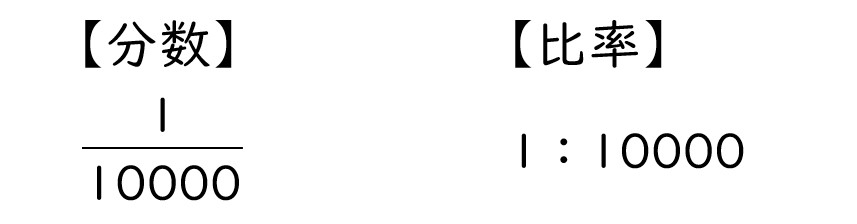

縮尺の表し方は「分数」と「比率」の2種類です。

※実際の距離が100m(10000cm)のときに、地図上は1cmで表している場合。

つまり、1/10000の地図をものさしで測ると

1cmだったら10000cm(100m)

2cmだったら20000cm(200m)

3cmだったら30000cm(300m)というわけです。

問題1:縮尺を求める問題

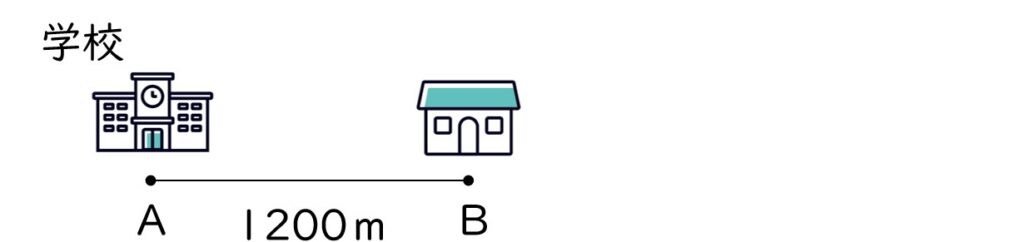

下の図は学校のまわりの縮図です。ABの実際の長さ1200mを6cmに縮めて表しています。縮尺を分数で表しましょう。

解き方

①単位をそろえる。

「m」→「cm」に変換します。1m=100cmなので、

ここは間違えやすいポイントです。

計算を始める前に単位をそろえる習慣を教えてあげてください。

単位変換が苦手な場合、以前の学習に戻って教えてあげるのが大切です!

②縮尺を求める。

地図上では6cmに縮めていて、実際は120000cmなので、

答え

答えが分数で聞かれているときは分数で答えます。

もし比率で答えるよう求められたときは「1:20000」と

比率で答えましょう。

問題2:縮尺を用いて実際のきょりを求める問題

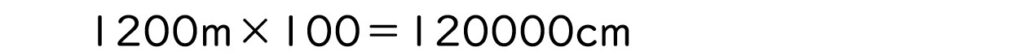

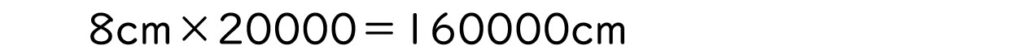

下の図は学校のまわりの縮図です。縮尺が1/20000のとき、ACの長さは8cmです。実際のきょりは何mですか。

解き方

①縮尺を使って実際のきょりを求める。

縮尺が1/20000ということは、地図上で1cmだと、実際は20000cmになります。それが8cmあるということは以下の式で実際のきょりを求められます。

②単位をそろえる。

「cm」→「m」に変換します。1m=100cmなので、

答え

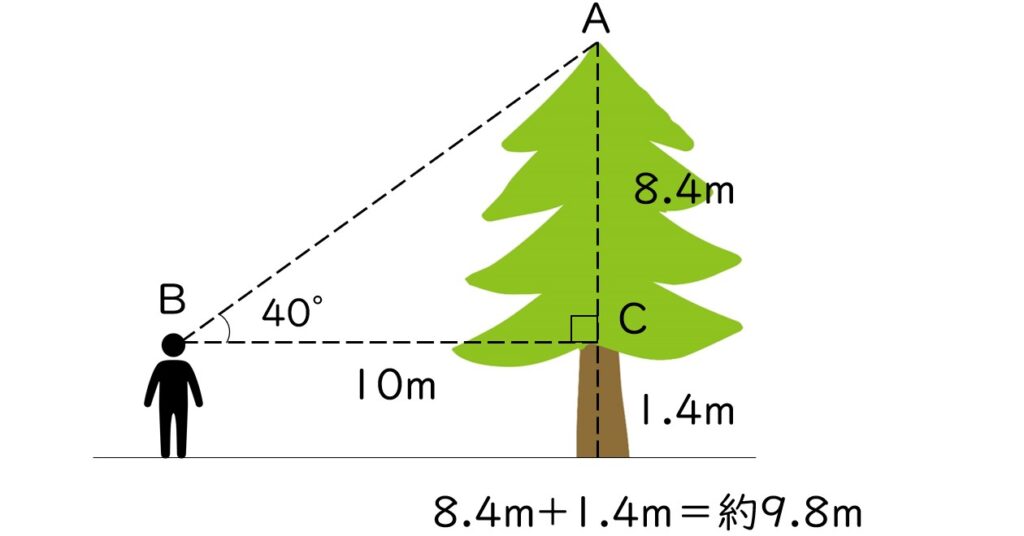

問題3:縮図を利用し、直接はかれない長さを求める問題(木の高さ)

下の図は、木の根元から10mはなれたところに立って、木の先たんAを見上げているようすを表したものです。直角三角形ABCの1/200の縮図をかいて、実際の木の高さを求めましょう。目の高さは1.4mとします。

縮図の利用の問題を解くには、

・目盛りのついた定規

・分度器またはコンパス

が必要になるので準備しましょう。

解き方

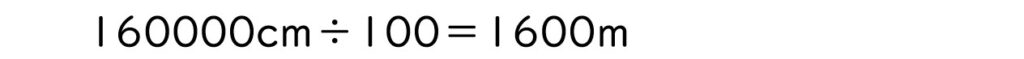

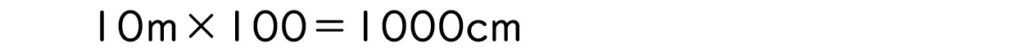

①辺BCの単位をそろえる。

「m」→「cm」に変換します。1m=100cmなので、

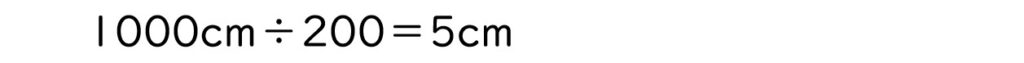

②辺BCの縮図の長さを求める。

辺BCの長さ1000cmを1/200にするので、

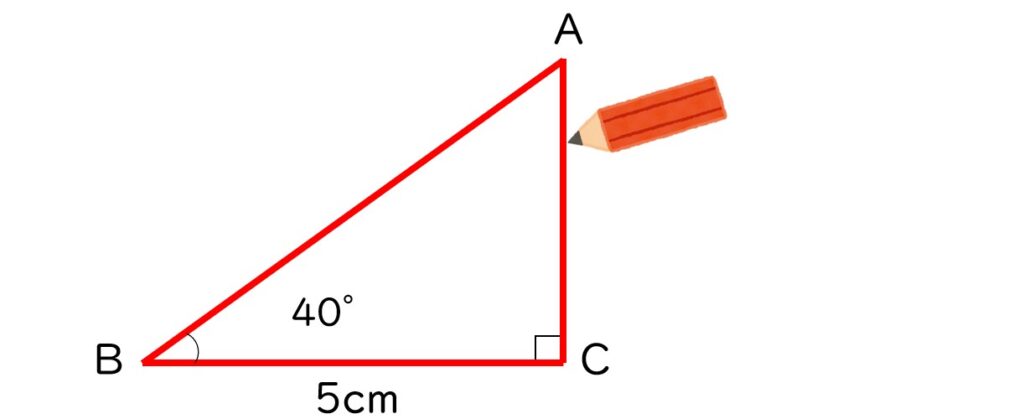

③三角形ABCの縮図をかく。

たまに、質問で記載されている木のイラストで計算をしてしまう子どももいるようです。

下記のように、自分で三角形の縮図を書くことが必須です!

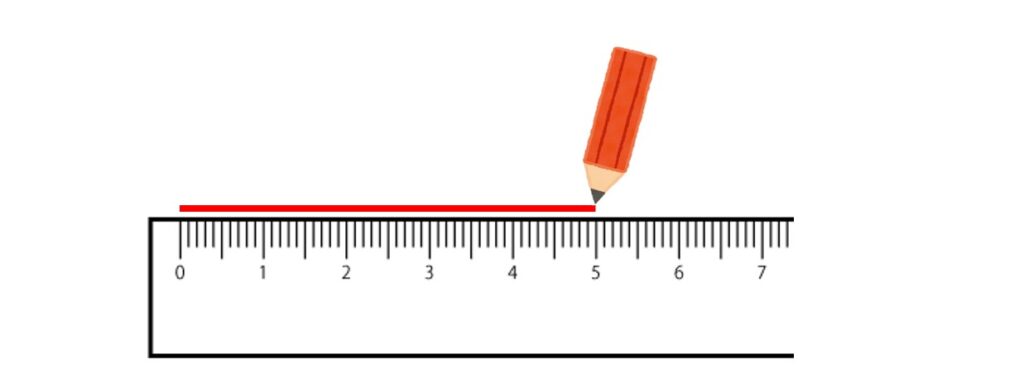

まず辺BC 5cmの直線を引きます。

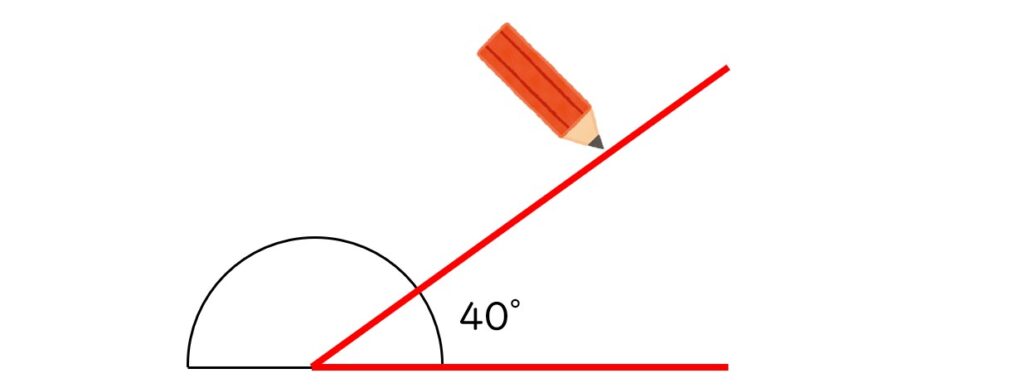

次に分度器で40°をはかり、辺ABの直線を引きます。

最後に辺BCに垂直な直線ACを引いて、三角形ABCの縮図が完成。

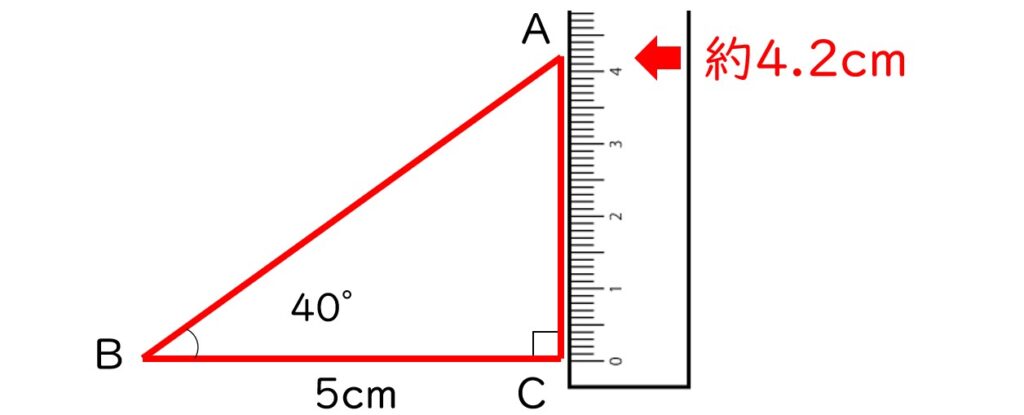

④辺ACの長さをはかる。

作成した三角形ABCの縮図の、辺ACの長さをものさしではかります。

ポイントは、正確に三角形を書くこと!

少しでも大きさが違うと答えが変わってしまうので

丁寧に書くよう教えてあげてください。

⑤辺ACの実際の長さをもとめる。

縮尺が1/200で、辺ACが4.2cmということは以下の式で実際の長さを求められます。

⑥単位をそろえる。

「cm」→「m」に変換します。1m=100cmなので、

⑦目の高さをたす。

辺ACの8.4に、目の高さ1.4mをたします。

答え:木の高さは約9.8m

※基本的な「拡大図と縮図」の解き方やポイントについては、以下の記事を参考にしてください!

「拡大図と縮図」の解き方まとめ

今回、「拡大図と縮図」の応用でよく出題される問題の解き方について、図解入りで紹介しました。

小学校の高学年になると、問題もどんどん難しくなり、中学生になったらついていけるか心配…という保護者の方も多いはず。でも、塾は高いし通わせるのも大変ですよね。

そんな方に自宅で始められる学習方法を次の記事で紹介しています!

お子さんのタイプに合ったたくさんの学習方法があって、中には勉強嫌いのゲーム大好きな子にぴったりの学習法も紹介してます。

今すぐ次の記事をチェックして、今のうちからお子さんの学習をサポートしましょう!

↓↓

👉 » 学校の勉強についていけない…原因と小学生におススメの学習法とは?

「せめて中学生になるまでに、学習習慣を身につけて欲しい…」とお考えの方は、ぜひこの記事をご覧ください!

それぞれの学校の教科書に合った教材はこちら

自宅学習には、必ず学校の教科書にあった教材を選びましょう! お子さんが使っている教科書の出版社ごとに、小学6年生の算数の教材をまとめました。

↓↓東京書籍

↓↓大日本図書

↓↓学校図書

↓↓教育出版

↓↓啓林館

↓↓日本文教