外から見えるエアコンの配管がボロボロだと、がっかりしますよね…。

見た目が悪いだけでなく、テープが剥がれると配管が直接風雨にさらされ、劣化が進む可能性もあります。

プロの業者に依頼すると費用がかかりますが、DIYなら低コストで補修することができます!

この記事では、実際に補修を行ったときの手順を紹介します。エアコン配管テープの補修と、化粧カバー後付けのDIYについて、それぞれの手順を詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

配管がボロボロだと何が困る?

エアコンの配管を覆っているテープや断熱材がボロボロになってしまうと、見た目が悪いだけでなく、実はいくつかの困ったことが起こります。

エアコンの効きが悪くなり、故障することも

断熱材が劣化すると、配管が直接外気にさらされ、冷媒ガスの冷気や暖気が外に逃げやすくなります。これにより、エアコンは設定温度にするために余計な電気を使い、効きが悪くなるだけでなく、毎月の電気代がかさんでしまうでしょう。最悪の場合、コンプレッサーに無理な負荷がかかり、故障の原因となる可能性もあります。

配管自体の劣化も進む

屋外にある配管は、紫外線や雨風に常にさらされています。テープや断熱材は、これらのダメージから配管を守る役割があります。ボロボロになると配管がむき出しになり、サビなどによる配管の劣化を早め、冷媒ガス漏れなどの大きなトラブルにつながる恐れがあります。

これらの問題を避けるためにも、エアコン配管のテープや断熱材の劣化に気づいたら、早めに対処することが大切です。

テープ巻きと化粧カバーどちらを選ぶ?

エアコン配管を保護する方法には、主に「テープ巻きの補修」と「化粧カバーの後付け」の2種類があります。それぞれの特徴を理解して、ご自身の状況に合った方法を選びましょう。

テープ巻きのメリット・デメリット

メリット:

- 手軽で安価: ホームセンターなどで手軽に材料が手に入り、費用も比較的安く済みます。

- 柔軟性: 配管の形に沿って自由にテープを巻けるため、複雑な場所にも対応しやすいです。

デメリット:

- 耐久性: 紫外線や雨風で劣化しやすく、数年でボロボロになってしまうことがあります。

- 見た目: 化粧カバーに比べると、どうしてもチープ感が出てしまうことがあります。

化粧カバーのメリット・デメリット

メリット:

- 高い耐久性: 樹脂製で紫外線や雨風に強く、長期間美しい状態を保てます。

- 美しい仕上がり: スタイリッシュで、外観が非常にきれいに仕上がります。

- 配管保護: 堅いカバーで保護するため、ちょっとした衝撃から配管を保護します。

デメリット:

- 費用: テープ巻きに比べると、材料費が高くなります。

- 取り付けの手間: 部品の選定や取り付けに、手間がかかることがあります。

ぜひご自宅の見た目をどうしたいかと、環境やお財布と相談してどっちのDIYを行うかご検討ください。

この記事では、ボロボロになったテープ巻きの補修手順と、見た目を格段にアップさせる化粧カバーの後付け手順の両方を、詳しく解説していきます。

テープ巻きに必要な部品

ボロボロになったテープや断熱材を直すには、主に以下の部品が必要です。

エアコン配管用テープ

粘着テープや非粘着テープなど、いくつか種類があります。通常は非粘着タイプで十分ですが、傷つきやすい場所に配管がある場合、粘着テープを選ぶなら、ヒラヒラとほどけてしまうことを防げます。また、色もいくつかあるので、目立たない色を選ぶと仕上がりがきれいです。

配管用断熱材

劣化した部分を補うには、配管の太さに合った新しい断熱材が必要です。自分で補修する際は、ハサミやカッターで簡単に加工できるタイプを選ぶと良いでしょう。

配管の太さは、2分3分配管(6.35φ , 9.52φ)と2分4分配管(6.35φ , 12.7φ)の2サイズあります。通常の2.2KWクラスのエアコンであれば2分3分配管です。

ビニールテープ

補修した断熱材や配管テープの端をしっかり固定するために使います。

エアコンパテ

壁に開いた配管用の穴を埋めるために使います。雨水や虫の侵入を防ぎ、見た目をきれいに保つために重要な役割を果たします。

テープ巻きの補修手順

ではさっそく、ボロボロの配管テープをきれいに補修しましょう。今回直すのは、西日でボロボロになったエアコン配管です↓

1.古いテープ、断熱材の除去

まずは、劣化した配管テープや断熱材を、カッターを使って丁寧に剥がしていきます。この際、配管やケーブル、ドレンホースを傷つけないように注意してください。

2.配管の清掃

ボロボロの断熱材を剥がした後は、配管表面の汚れやカビをきれいに拭き取りましょう。乾いた布や、必要であれば薄めた中性洗剤を使っても構いません。

3.新しい断熱材の取り付け

新しい断熱材を配管に取り付けます。覆いたいサイズの断熱材に、カッターで切れ込みを入れます。

切れ込みを入れた断熱材を、配管を挟み込むように取り付けます。

切れ込みが開かないようビニールテープを巻きつけてしっかりと閉じてください。

4.新しいテープの巻き付け

新しいエアコン配管テープを、配管の下から上に向かって螺旋状に巻き付けていきます。テープを少し引っ張りながら、前の部分に半分くらい重ねるようにして巻くと、隙間なくしっかりと固定できます。

大切なことなので2回言います。

テープは必ず下から上に向かって巻くこと!

反対に巻くと雨水が染み込みやすくなり、劣化が早くなってしまいます…

5.端の処理

非粘着テープの場合、巻き終わりにビニールテープを巻くことで剥がれにくくなります。粘着テープの場合は、この作業は不要です。

すみません、この後に化粧カバーを付ける予定だったので、雑にテープ巻きしちゃいました…。実際に補修するときはテープがヨレないようキレイに巻いてください。。

化粧カバーの部品と選び方

今回は西日の当たる、過酷な環境ということもあり、化粧カバーも取り付けることにしました。

化粧カバーを付けるのであれば、隠れる部分のテープ巻きは不要です。一方、化粧カバーから室外機までの露出する部分は、テープ巻きで保護するのが一般的です。

化粧カバーを取り付ける際は、適切な部品選びが仕上がりと耐久性を左右します。ここでは初めての人でも失敗しない選定ステップを紹介します。

1:配管の太さを測る

まず、エアコンの配管がどれくらいの太さかを確認しましょう。メジャーを使って、配管のいちばん太い部分(通常、断熱材も込みの太さです)を測ってください。

化粧カバーには「70型」や「90型」などのサイズがあり、これはカバーの内径を表しています。測った配管の太さより少し大きめのサイズを選べば、スムーズに収まります。

通常の2.2KWクラスのエアコン(2分3分配管)なら「70型」で収まります。

2:取り付け場所の形状を確認する

次に、化粧カバーを取り付けたい場所がどんな形になっているかを見てみましょう。

まっすぐな部分

配管が直線に伸びている場所には、基本的な「ストレート」タイプのカバーを使います。

壁から出ている部分

エアコンの配管が壁の穴から出てくる場所には、「ウォールコーナー」という部品が必要です。

角になっている部分

配管がL字型に曲がっている場所や、建物の角を通る場所には、「コーナー」を使います。

コーナーには、決まった角度(45°や90°など)のものと、自由な角度に調整できる「自在コーナー」があります。DIYでは少々割高でも、取り付けの自由度が高い自在コーナーが断然おすすめです。

途中につなぎ目がある場合

化粧カバーが途中で途切れる場合や、長い距離をカバーする際は、「ジョイント」を使ってカバー同士を繋げます。

複雑な曲がりや障害物がある場合

自由な角度に曲げられる「フリーコーナー」を使うと便利です。配管がS字に曲がっていたり、途中に小さな障害物があったりする場合に役立ちます。フリーコーナーを後付けする場合は、カッターでジャバラに切り挟みを入れ、配管に被せて保護します。

配管の終わり

カバーの端をきれいに見せるためには、「エンドキャップ」という部品を使います。

障害物の有無に注意! 配管周りに、雨樋や電気配線など、化粧カバーの取り付けを邪魔する物がないか事前に確認しておきましょう。

3:カバーの色を選ぶ

化粧カバーの色は、お家の外壁や室内の壁の色に合わせて選びましょう。一般的には、白、アイボリー、グレー、ブラウンなどがあります。

目立たせたくない場合は壁に近い色を、アクセントにしたい場合はあえて違う色を選ぶのもアリです。

4:必要な長さを計算する

最後に、化粧カバーの本体(ストレート部)が何メートル必要か計算します。メジャーで取り付けたい場所の長さを測り、必要な分だけ購入しましょう。予備として少し長めに用意しておくと安心です。

販売されているストレートは、1本の長さが2メートルあります。配管が収まればいいのですが、足りない時はジョイントで足すようにします。

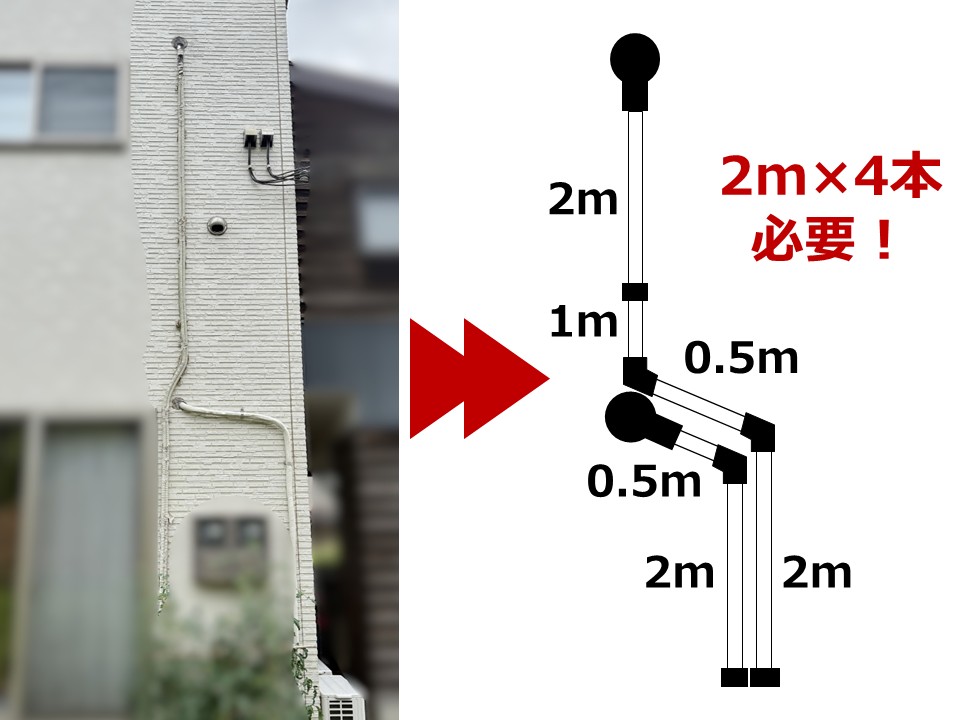

今回、1階と2階のエアコン配管に化粧カバーを取り付けてみました。

以下のように長さを測り、カバーの取り付けイメージをすることで、必要な部品の洗い出しをしています。

化粧カバーは、多くのDIYユーザーに選ばれている因幡電工のスリムダクトシリーズ[70サイズ]をチョイスしました。

因幡電工のパーツについては、以下のリンクをそれぞれチェックしてください!

他にもカバーを取り付けるビスが必要です。外壁がサイディングの場合、30mm程度のステンレスビスが必要です。

化粧カバー後付け手順

部品を用意したら、エアコン配管に化粧カバーを取り付けていきましょう。

1.化粧カバーを2分割する

まず、購入した化粧カバーとジョイント、コーナーを、カバー部分と壁側に取り付けるベース部分の2つに分割します。多くの場合、簡単にパカッと外れるようになっています。

2.配管を止めているサドルを外す

古い配管テープで巻かれた配管が、壁にサドル(配管を固定する金具やバンド)で直接固定されている場合があります。化粧カバーを取り付けるためには、このサドルが邪魔になるので、事前に外しておきましょう。

3.仮合わせ

まず、化粧カバーのベース部分と必要なジョイント部品を、実際に配管に沿って仮置きしてみてください。どこにどの部品を使うか、全体のイメージを掴むことが大切です。

4.ストレートをカットする

化粧カバーのストレート部分は、必要な長さに合わせてカットします。木工用ノコギリでも切れますが、グラインダーなどで切断するとラクです。切り口がガタつかないよう、真っ直ぐ切るのがポイントです。

5.カバーのベース部分の仮固定

化粧カバーのベース部分にビス穴が開いているので、その穴を利用してベース部分を壁に固定します。締め付けすぎるとコーナーやジョイントのベース部分が入らなくなるので、仮止め程度に固定してください。

6.ジョイント・コーナーのベース部分の取り付け

コーナー、エンドなどのジョイント部品をはめ込んでいきます。ストレートと壁の間に挟み込むように取り付けていきます。

7.ビスの本締めをする

ベース部分の取り付けが終わったら、仮止めしていたビスを本締めしてください。力を入れすぎると、ベースが割れる可能性があるので注意です。

8.カバー部分を取り付ける

壁に固定したベース部分の上に、分割しておいたカバー部分をはめ込んでいきます。パチッと音がするまでしっかりと押し込みましょう。片側を引っかけてから、反対側に押し込んでいくのがコツです。

ストレート部分が取り付いたら、ジョイントやコーナー、エンドキャップも取り付けていきます。

9.(必要なら)パテで穴を埋める

配管が壁を通る穴に隙間がある場合は、パテでしっかりと埋めておきましょう。これは、雨水や虫の侵入を防ぐために大切な作業です。

今回は古いパテを再利用しましたが、隙間ができてしまう場合は、パテを追加しておくと安心です。

10.ウォールコーナーを取り付ける

ストレートのカバー部分を取り付けたら、ウォールコーナーを被せ、付属のビスで取り付けます。

11.最終確認

全ての部品が取り付けられたら、カバーがきちんと固定されているか、隙間がないかなどを最終確認してください。必要であれば、コーキング材で壁との隙間を埋めると防水性が高まります。

DIY成功のコツ3選

「DIYは初めてだから不安…」そんな方もご安心ください。成功のための秘訣を3つお伝えします。

- 焦りは禁物!ゆっくり丁寧に: DIYで最も大切なのは、焦らないことです。急いで作業を進めると、部品を破損したり、思わぬケガをしたりする原因になります。一つ一つの工程を、確認しながらゆっくりと丁寧に進めましょう。

- 事前準備を徹底する: 必要な道具や部品を全て揃えてから作業を始めることが、スムーズなDIYへの近道です。特に、壁の素材に合ったビスを選ぶなど、細かな準備が成功を左右します。作業中に「あれがない!」となると、モチベーションも下がってしまいますので…。

- 安全第一で作業する: DIYは楽しいものですが、安全を忘れてはいけません。軍手の着用はもちろん、脚立を使う際は安定しているか確認するなど、常に安全を意識して作業してください。特に高所での作業は、細心の注意を払いましょう。

これらのコツを実践すれば、DIYがもっと楽しく、そして安全に作業ができるようになります。

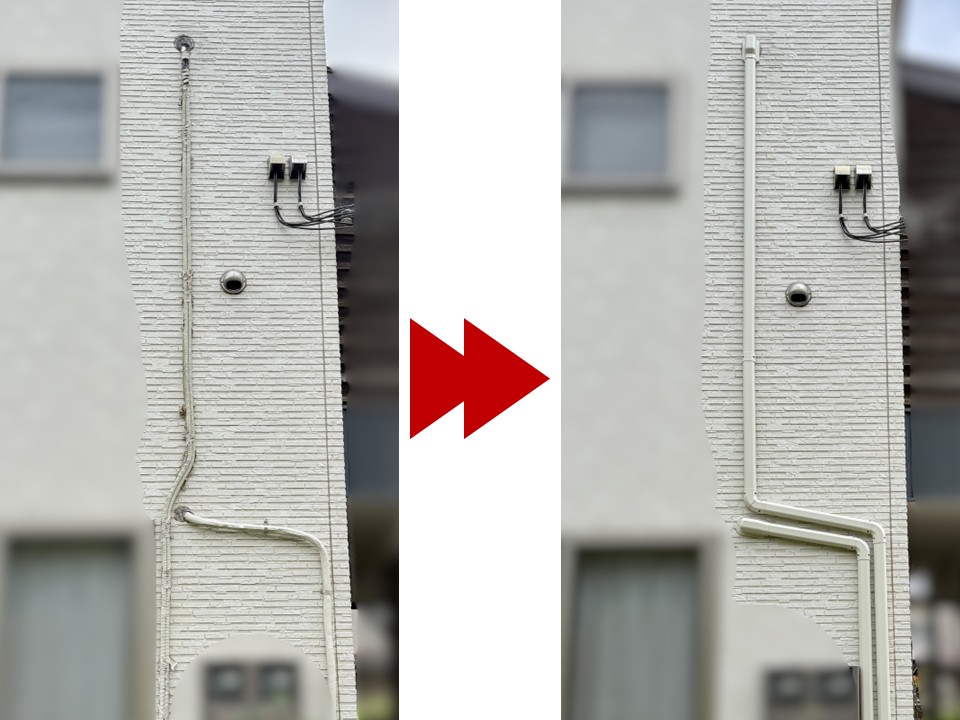

ボロボロ配管からスッキリ配管へ!

今回のDIYによって、ボロボロだった配管が見違えるほどスッキリ!

ボロボロで気になっていたテープが隠れ、スッキリとした化粧カバーが取り付けられたことで、外壁全体の雰囲気もぐっと良くなったと思います。

この記事では、エアコン配管のテープ補修と化粧カバーの取り付け方法を徹底解説しました。見た目がきれいになるだけでなく、配管の保護や電気代節約にもつながります。

ぜひ、このDIYで快適・安心なエアコン配管を手に入れてくださいね。